「この国、コカコーラ売ってませんね」

ヨルダンで出逢った日本人大学生の旅人が、僕にそう言った。

もちろん、コーラは売ってる。

けど、彼の訪れた場所では見つからなかったのだろう。

すると、「この国は○○だ」となるのだ。彼にとっては。

ちなみに、シリアにもコカコーラは売っている。

(City ColaとかMaster Colaとかの方が安くて売れていたけれど)

スタバが無いシリアでコカコーラがあるんだから、

スタバもマクドもあるヨルダンにコーラが無いはずがないのだけれど。

ゆっくりと住んでみないと分からないことがたくさんある。

「実際訪れて、見聞きしたこと」という内容なのであれば、

「この国にコーラがない」という大学生にも言えてしまう。

ちなみに、この大学生については、以前、こんな感じで書かせてもらっている。

できれば、数日なり数週間訪れただけの旅人やジャーナリストの言うことより、

現地の人たち同じものを食べて、同じ乗り物に乗り、生活して来た、協力隊たちの話に耳を傾けてほしい。

(もしくは、きちんと住んだことのある専門家の方々の著書)

少なくとも、シリアに関しては、そう思うことがあまりに多い。

(素晴らしいジャーナリストもいらっしゃる反面、

「行ったこと」を免罪符に、深く知らないままに、

ごく一部だけに触れて伝えていることが見受けられる人に限って、

メディア露出が多く見受けられる)

僕にしても、今のシリアの人たちについては、7ヶ月間かけて難民となった人たちや支援団体の方々から話を聞かせてもらった10カ国くらいの知識しかない。

なので、講演の半分近くは2年間、じっくりと地域に密着した日々の話をさせてもらっている。

(一応、現地の新聞に「地域と密着して活動する日本人」として紹介されたくらいには、密着してるはず…)

平和を知る上で、考える上で、大切なものが、そこに詰まっていると思うから。

もちろん、数ヶ月かけて、様々な地域での話を聞いて来た人も少ないので、その点もお話をさせてもらっている。

(僕の見たことだけ、調べたことだけが正しいわけじゃ無いよ、と前置きさせていただいた上で)

是非、「講演してほしい!!」という方はご一報いただければ嬉しいです。

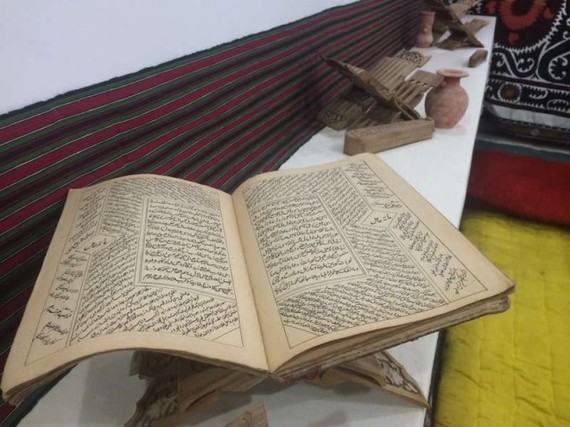

【オススメの本】

日本人が書かれている著書で数少ない、違和感なく読める良書。在シリア日本大使として経歴を活かして、戦後のシリア国内にも入り、実際に訪れて話を聞くでなく、多くの文献を読んで客観性もきちんとある。(俺は見たんだ!という自慢文や、自分の論調に都合のいいデータだけ持って来ている本が多い中で、本当に稀有な本だと思う…)

イスラム国に実際に入って取材をすると言う(しかも人質ではなく)まさに現場主義の一冊。何よりすごいのは、取材した側にべったりと寄り添いがちな日本のジャーナリストと異なり、きちんと取材先と距離を保っている点。

アルカーイダのビンラーディンへの単独インタビューでも知られるアラブ人ジャーナリストが、母国語でインタビューしているのは強い。どういう経緯で生まれたテロ組織なのかがよく分かってくる一冊。

リンクが閉じていたので、こちらに。

若い旅人とアラビア語が刻まれたコップが写した世界の戦争の縮図

https://www.compathy.net/magazine/2016/01/08/a-young-traveler-and-a-cup-with-arabic-inscription-miniature-of-world-war/